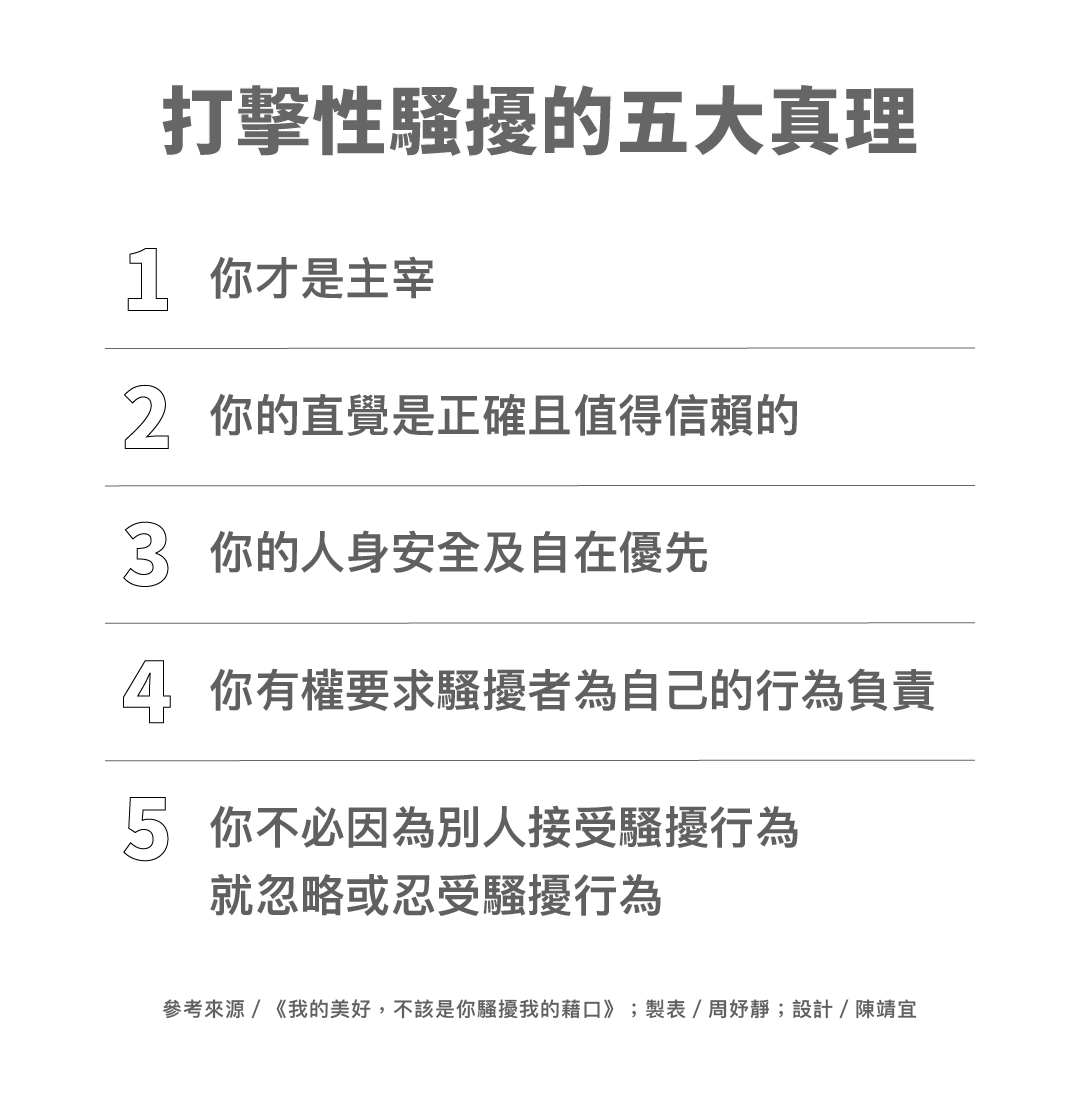

協助或騷擾?

障礙女性:

NO means NO

視障者曉玲(化名)是資深街頭藝人,一次樂團表演後,她獨自前往廁所。「廁所在這邊」,一名男性出手扶她,曉玲道了謝,男子接著說:「小姐我剛剛一直在偷看妳的內褲」。

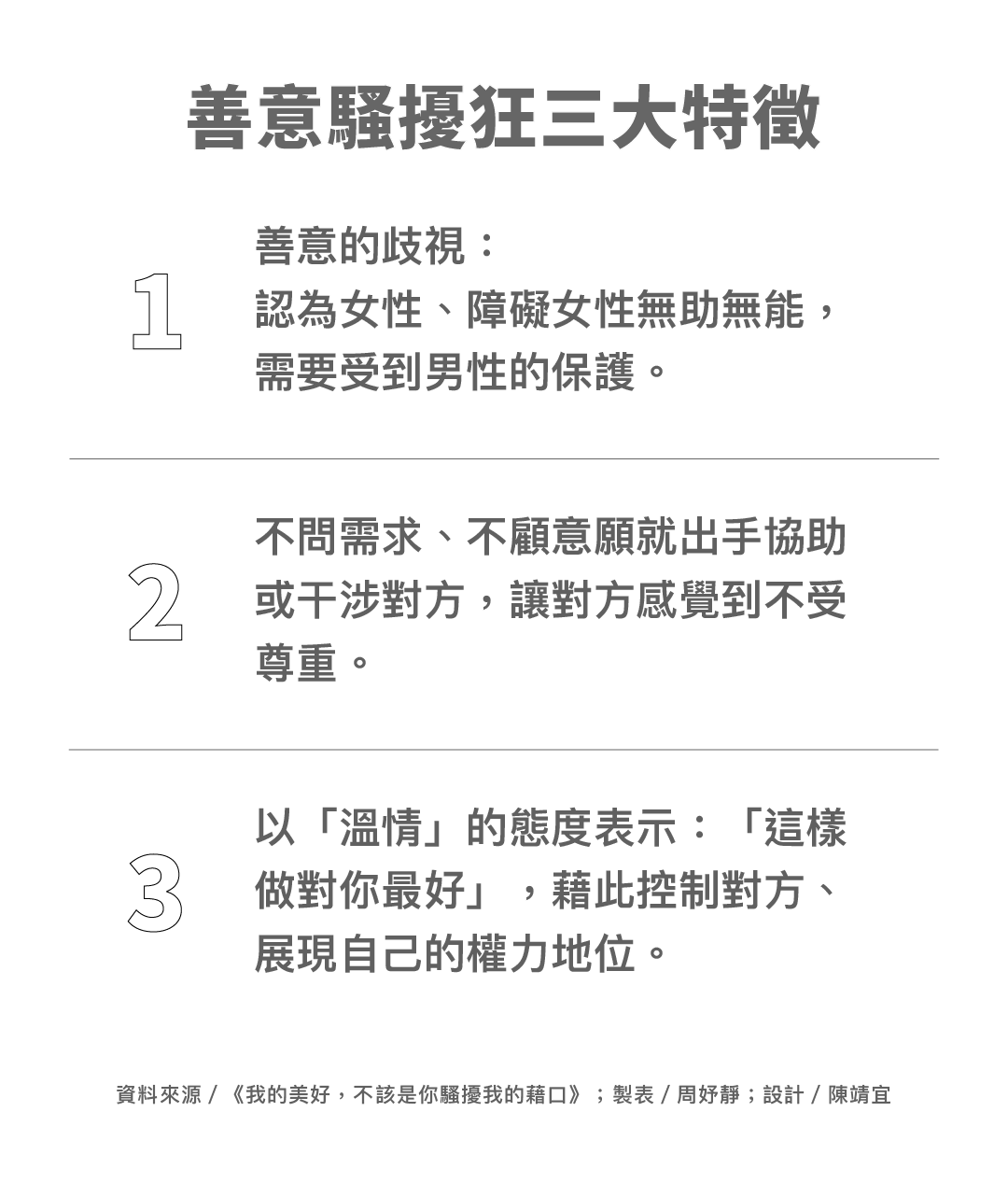

「善意」的騷擾

逃不了的障礙女性

跟著善意而來的明顯惡意,讓曉玲震驚。她那時心想:「要把他的手撥開嗎?」最後決定盡速躲進廁所。

「我在廁所裡面待很久,」只看得見模糊光影的曉玲說,她無從得知「那個人」是否還在,「我很害怕,怕自己(因為看不見)沒辦法擺脫他。」

在人擠人的火車上,一名中年男性招呼她:「妹妹,我這邊有座位,妳來坐我旁邊。」曉玲一坐定,中年男子就伸手撫摸她的大腿。

曉玲回憶:「我沒有大聲呼救。」她說,一來是不想引發騷動、二來是擔心周遭的人不相信她。在看不見又不知後果如何的情況下,曉玲選擇用包包擋著那男人的手,只求趕快到站。

「障礙女性要比一般女性多擔心一層,就是我們逃不了。」靠輪椅行動的電台主持人余秀芷說。

她分享自身經驗:在傾盆大雨中,她穿著雨衣努力推著輪椅前行。她突然發現輪椅行進得比平常更快越快,原來是一名渾身酒氣的男子「幫忙」推著她的輪椅。

當下余秀芷告訴陌生男子:「我可以自己推!請不要幫我。」男子卻執意要推,余秀芷只好放下手煞車。

請尊重障礙者的意願,余秀芷說:「不按照我的意志,對我來說就不是『協助』,而是『騷擾』。」

但當障礙女性拒絕「善意騷擾狂」時,可能面臨「是妳太大驚小怪了,人家只是想要幫妳而已」、「好心沒好報」的評論。

一般人以為,帶視障者過馬路、幫老弱者推輪椅等等,就是「日行一善」、是做好事,是該被「嘉獎」的;障礙者若拒絕了善意,會不會讓人不敢再伸出援手?

身心障礙聯盟秘書長洪心平說,伸手協助當然是美德,但這美德必須加上「當事者的意願」——障礙者現在是否需要協助?需要的是怎樣的協助?

比如,主動推輪椅可能是相當危險的,有時是得反向倒退下斜坡;未經訓練者很可能就直直把障礙者給摔了出去。此外,視障者經過「定向訓練」,對慣走的路線也未必需要協助。

障礙女性婉拒不了強硬的協助。 記者陳靖宜/攝影

在曉玲的經驗中,十個出手協助她的人,大概只有兩個會事先詢問她「需要什麼協助」。

多數時候,她甚至婉拒不掉對方強硬的協助,「他就是要拎著我,走到他覺得可以放手的地方。這對我來說很不舒服,好像我講的話(拒絕)不等同於平常人(的分量)。」

余秀芷和曉玲也擔心:指控對方騷擾、不尊重,會不會引來無法應付的報復行為?「我的行動不便,若是激怒對方,還要先看這個空間會不會影響我逃生。」

視障女性難指認跟騷者

「防身輔具」研發缺經費

視障者靜慧(化名)一日獨自穿越馬路,一名成年男性的聲音在她耳畔出現:「我帶你過去。」沒等靜慧回答,他就牽起靜慧的手通過車潮。雖然正確的方式,應是讓她搭著他的手臂前進。

靜慧說,「我原本覺得這還算正常,」但這男人接著問起她的上下班的時間和手機號碼,「他還硬要把自己的電話號碼輸入我的腦袋。」男子大聲複誦著自己的手機號碼,硬塞寫著他手機號碼的紙條給靜慧。

視障者的交通路線通常是固定的,避免路況不熟發生意外;也因此,視障者的行蹤更容易被掌握。在靜慧上下班的路上,這名男性不時出現,在她常去的早餐店,搶著為她付帳,甚至問她:幾月幾號幾點,妳怎麼沒有出現?

視覺障礙者難以指認跟蹤騷擾者。記者陳靖宜/攝影

「他可能觀察過我的生活作息,」想像某人默默觀察著她,摸清她的生活作息,但她連那人是否在附近都無法「看見」,像是別人眼光的「獵物」,自立生活的靜慧覺得安全感被剝奪了。靜慧選擇改變回家路線,「不熟悉路況的確有風險,但總比再遇到對方好。」

是否報警?靜慧猶豫許久。在看不見對方的不對等狀態下,她很難錄影舉證、指出跟蹤騷擾者的長相。

她也指出,性騷擾與性侵害都是權力不對等的展現;障礙女性被視為弱勢者,反而更容易遭到騷擾。

鄭子薇建議受害者請律師、社工或婦女團體陪同報案,並提醒受害者,不要預設警方會認為「這沒有什麼」,就放棄報警,「因為比起繼續隱忍,報警一定是更有效的方法,而且這幾年性別教育有很多進步,相信友善的警察也會越來越多。」

去年《跟蹤騷擾防制法》三讀通過,並於今年6月1日正式上路。台北市政府配合跟騷法的實施,推出「北市警政App」,其中包含「視訊報案」、「警示跑馬燈」、「求救鈴」等功能。

然而,緊急狀況下要使用手機,對非障礙者而言已不容易;視障者使用手機要靠聲音報讀,更容易被跟蹤騷擾者發現、阻止。

性騷擾與性侵害都是權力不對等的展現,障礙女性被視為弱勢者,反而更容易遭到騷擾。 圖/取自unsplash

余秀芷是行政院性別平等委員會委員,她說:「一個手部功能喪失者,要先去拿手機、解鎖、找到App裡的報案選項,就得花上不少時間。還得考慮,報案之後,警察是不是能快速地趕到現場。」若不能,一切都是白搭。

她曾在性平會提議研發「防身輔具」,並列入身心障礙補助項目。「防身輔具」是在輔具上安裝吹哨、衛星定位功能的裝置,按壓按鈕便可安靜地、立即發送求救訊號給緊急聯絡人或警察單位。

余秀芷表示,值夜班的計程車司機已運用過類似工具——將求救鍵固定於大腿,遇酒客騷擾時可在不知不覺間報警。

由於身心障礙類別非常多元,防身輔具的研發必須考量到按鍵的壓力敏感度、語音報讀等細部功能,余秀芷說,目前最大的瓶頸在於研發經費不足,「希望經濟部能提供補助,協助衛福部完成輔具的研發。」

雖然靜慧無法指認騷擾者,最後仍決定報警。警方為靜慧調了監視器、陪同她到「那個人」搶著付錢的早餐店裡,請店員一同注意是否有可疑的跟蹤者。

警方還沒揪出讓靜慧感到害怕的「跟蹤騷擾者」,但提供她一支警局的電話,只要撥打就可立刻掌握靜慧的衛星定位。「我已經把警局電話輸入手機的緊急聯絡人。」靜慧強悍表示,「手杖、雨傘也都是我的防身工具。」

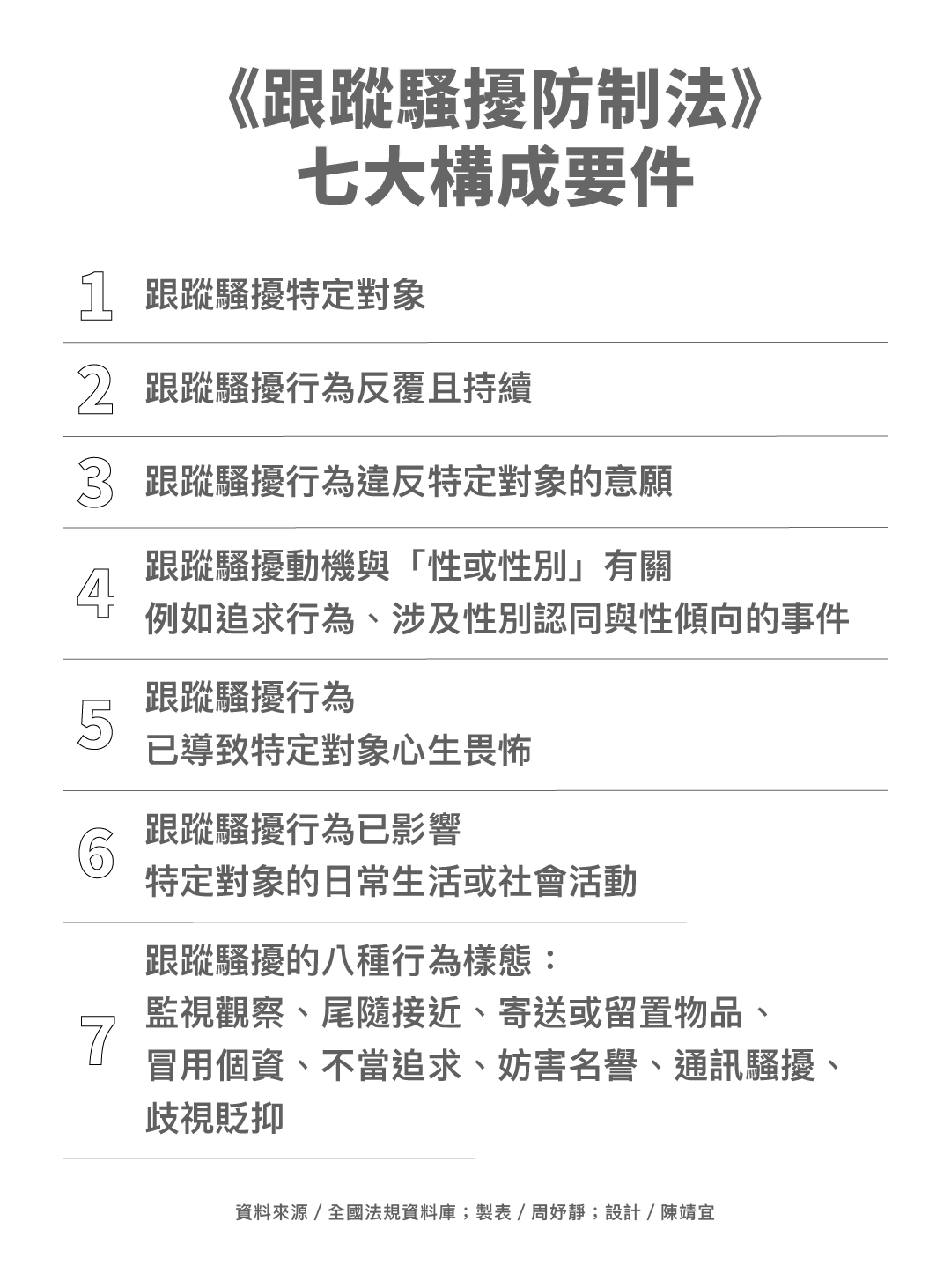

不說出追求意圖

《跟蹤騷擾防制法》就無用武之地?

警方不易判斷「性或性別」的動機,難以即時保護受害者。記者陳靖宜/攝影

六月一日上路的《跟蹤騷擾防制法》,能夠讓障礙不再受到以善意包裝的騷擾嗎?答案並不樂觀。

警方若要以《跟蹤騷擾防制法》辦理案件,依法得確定男子跟蹤騷擾的動機與「性或性別」有關——符合「不當追求」的行為。

鄭子薇表示,跟騷法限定「性或性別」的事件,是因為立法者認定「不當追求」較容易衍生成暴力行為,且既有的刑法「恐嚇罪」、「強制罪」、「妨害名譽」或《社會秩序維護法》已可處置「性或性別」以外的騷擾行為。

但障礙女性遇到的騷擾,經常是以「助人」、「行善」為名,鄭子薇指出,「這的確讓跟騷法適用性的判斷,出現很大的困難。」她建議警方調查時詢問行為人:「你既然這麼熱心,你有沒有去幫忙別的障礙者?還是你只針對她?」

「性或性別的原因常常是表面上看不到的,」婦女新知基金會副董事長、律師郭怡青舉例,學校性平會曾辦過學長尾隨學妹的案件,最後卻因學長不曾表達愛慕之情、查不出尾隨原因,而不被認定為性騷擾。

「跟騷法的重點,不是處罰行為人,而是保護被害人。」郭怡青表示,與《性騷擾防治法》不同的是,符合跟騷法要件時,警方可以「書面告誡」嚇阻跟騷者,若再犯,可向法院聲請保護令。根據日本的實務研究,警方對行為人提出書面告誡後,有八成不會再犯。

「性或性別」的動機認定,將增加警方判斷跟騷案件的難度,「受過性騷擾防治訓練的專業人員,要判斷是否構成性騷擾都很困難了,何況警方?」郭怡青指出後果:警方會對提出「書面告誡」有所顧忌,沒辦法給予受害者即時的保護。

鄭子薇強調,警方提出「書面告誡」是為了警告嫌疑人:「你的行為已經造成他人的困擾,必須停止。」

「書面告誡沒有處罰的效果,而且跟騷法的立法理由規定,只要有『初始嫌疑』就可以核發書面告誡。」因此,她認為警方在此階段,不需要百分之百確定行為人的動機與「性或性別」有關,「只要確定有跟蹤騷擾的行為,且被告沒有其他合理動機,就可考慮核發書面告誡,以給予受害者即時的保護。」

跟騷法成立關卡多

難即時保護受害者

曉玲經歷多次的騷擾行為後,只要聽到陌生男性的聲音,「整個寒毛都會豎起來」,並焦慮地整理裙擺。「我現在不會自己去人煙稀少的地方,會盡量選大馬路走。」

七年前,曉玲在樂團的臉書粉絲頁上收到大量恐嚇訊息,「那個人說要殺我。」她帶著證據去報案,警方卻表示:「這只是一起網路霸凌;若是境外的假帳號,也沒辦法抓到對方。」

那半年,她不敢去工作,也不敢獨自走路回家,出門都改搭計程車。即使如此,仍不得安寧,那人又寄了殺害動物的照片和刀子到她打工的咖啡廳。

鄭子薇表示,如果寄件者在暗示曉玲可能成為被殺害的小動物,「可能構成恐嚇」,如果反覆為之,可向法院請求「預防性羈押」被告。但「恐嚇罪」的刑期是兩年以下的輕罪,法官要考慮比例原則,「沒辦法將被告關太久。」

跟騷法也有「預防性羈押」的處置,且因「違反保護令罪」的刑責較恐嚇罪重,羈押的時間相對較長。然而,鄭子薇指出,「跟騷法保護令聲請的門檻較高,得花更多的時間。」

警方要先願意提出「書面告誡」,行為人再犯才能向法院聲請保護令,又再犯,才能啟動違反保護令的預防性羈押。

蒐證、公開聲明

障礙女力嚇阻騷擾者

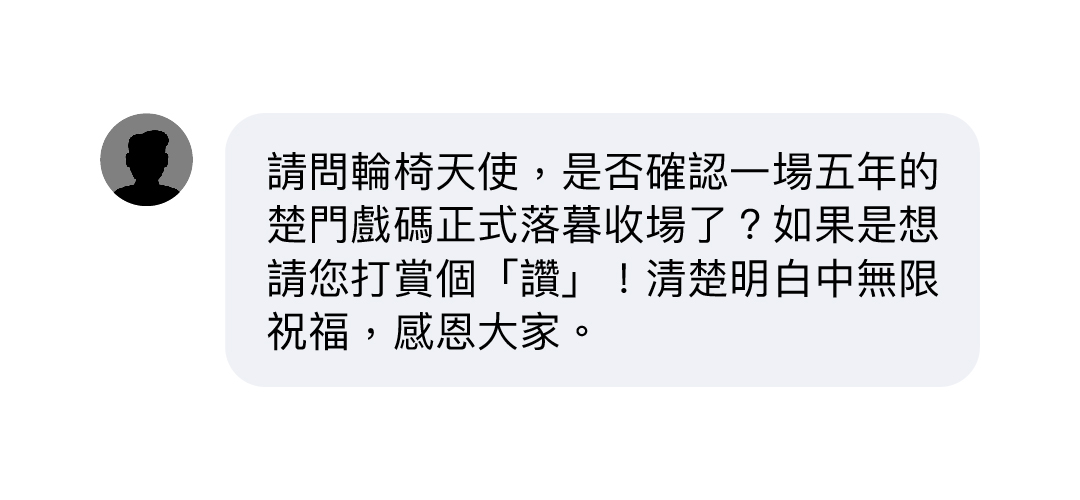

余秀芷說,跟蹤騷擾是心理上很長期的折磨。她忍了五年的騷擾,對方才說出符合「追求意圖」的語句。

在長達五年的時間裡,余秀芷不斷收到同一個陌生男性的臉書私訊,「他說我搶了他的案子,我直覺他是認錯人了。」

障礙女性余秀芷每日深夜都收到同一位男性所傳,不知所云的騷擾訊息。圖/由余秀芷提供的真實訊息再製

男子承認兩人在現實世界中沒有交集,隔天卻繼續傳來訊息。「在我不理他的情況下,一個晚上會收到八百通他的私訊。」

余秀芷決定報案,但警察表示他的發言未構成「恐嚇罪」,沒有說出「我要殺了你」等恐嚇用詞,沒辦法。

此後,這名男性的騷擾變本加厲,不僅傳私訊,還撥電話給余秀芷的助理。余秀芷不堪其擾,停用了電話,不得不改變原來聯繫工作的方式;當時她仍然不明白男子的企圖。直到他找上余秀芷的朋友,揚言要「提交兩人有過節的證據」。

所謂證據,是滿滿一袋余秀芷的照片。

余秀芷的自白引起許多回響,許多人與她分享自己被騷擾的經驗。 記者陳靖宜/攝影

「我覺得最可怕的是,他來到我公開演講的場合跟我合照。」余秀芷原本不知道這名男性的真實長相,演講後才收到他的私訊:「我今天去參加你的演講,我很感動,我要認真工作,我要養你。」

並且在她前一刻才待過的場景發文打卡:「我正在呼吸妳呼吸過的空氣。」

余秀芷封鎖了不斷傳臉書私訊給她的騷擾者,那人還是會辦新的帳號,繼續騷擾她。「因為這個人,我現在已經不會即時分享自己在哪裡、不在臉書上打卡了。」

跟騷法立法通過時,余秀芷特意在臉書上分享法案,「我要讓他知道,現在我有這部法,可以請警方約束你。」

此外,她在臉書寫了公開聲明,「讓大家知道,我被跟騷很長一段時間。」余秀芷表示,她的自白引起許多回響,許多人來訊透露自己被騷擾的經驗。

「我的自白、跟騷法的文章,都是直球對決,有嚇阻作用。」余秀芷說,這人傳訊息的頻率明顯降低了,「可是他沒有不見,還是常常追蹤我的臉書。」

余秀芷將五年來的騷擾訊息、音檔及影像通通收錄到雲端資料夾中,「這是一個我永遠不想打開的資料夾,但他如果繼續騷擾我,這些都是成案的證據。」